Der lange Weg ins Zentrum unserer Galaxie

Ein Gespräch mit Reinhard Genzel über Sterne im Zentrum der Milchstraße, den Wald und den Nobelpreis

Ein Artikel von Jens Kube

Frage: Herr Genzel, wenn man Ihre wissenschaftliche Karriere betrachtet, wirkt sie wie ein über Jahrzehnte angelegtes Großprojekt. Wie begann Ihr persönlicher Weg in die Astrophysik?

Reinhard Genzel: Angefangen hat alles in Bonn, in der Radioastronomie. Das war eine aufregende Zeit: Interferometrie wurde gerade ein entscheidendes Werkzeug, um Strukturen im Universum mit hoher Auflösung sichtbar zu machen, und die ersten Moleküle wurden im interstellaren Raum entdeckt. Mein Vater, selbst Physiker, hat mir früh die Freude an Experiment und Analyse vermittelt. Und später, in Berkeley, konnte ich dann mit Charles Townes arbeiten, dem Pionier der Laser- und Maserphysik. Dort bei ihm zu arbeiten war für mich ein Traum. Seine Art zu forschen hat mich geprägt: neugierig, hartnäckig und gleichzeitig offen für völlig neue Wege.

In den 1960er Jahren wurden Quasare entdeckt – extrem helle, kompakte Objekte. Welche Bedeutung hatten diese Rätselobjekte für Ihre Arbeit?

Quasare waren eine Revolution. Wir wussten, dass sie weit entfernt und gleichzeitig unglaublich energiereich sind. Die einzige plausible Erklärung war ein Schwarzes Loch mit Millionen oder Milliarden Sonnenmassen, das Materie verschlingt. Dieser Prozess – die sogenannte Akkretion – setzt enorme Energie frei, meist in Form von Röntgen- und Radiostrahlung. Doch damals war das nur ein Modell. Der entscheidende Punkt war: Wir mussten lernen, Massen zu messen. Und zwar direkt, nicht nur über die Strahlung.

Wie kamen Sie zu der Idee, das Zentrum unserer eigenen Milchstraße zu untersuchen?

Lynden-Bell und Rees stellten 1971 die These auf, dass im Zentrum der Milchstraße ein supermassereiches Schwarzes Loch sitzen könnte. Es ist das nächste Beispiel eines solchen Objekts – gewissermaßen unser lokales Labor. Aber wir sehen das Zentrum im sichtbaren Licht nicht, weil Staub zwischen uns und der galaktischen Mitte wie ein dichter Vorhang liegt. Das Infrarot war deshalb der Schlüssel, denn seine längeren Wellenlängen durchdringen den Staub. Und die Frage war: Wenn dort ein Schwarzes Loch ist, können wir seine Masse und seine Effekte direkt beobachten?

Ihre ersten Belege stammten aus Gasbeobachtungen. Warum überzeugte das nicht alle?

Gas ist ein komplizierter Geselle. Es lässt sich von allem Möglichen antreiben: zum Beispiel von Magnetfeldern oder Sternwinden. Als wir die Gasrotation im Zentrum maßen, deutete vieles auf eine Masse von ein paar Millionen Sonnenmassen hin. Aber die Skeptiker sagten: „Gas kann trügen.“ Und sie hatten nicht unrecht. Wenn man Gravitationsphysik testen will, braucht man Objekte, die sich ausschließlich durch Gravitation bewegen. Sterne sind dafür ideal – aber sie waren schlicht zu schwach für unsere damaligen Teleskope und die Erdatmosphäre für ihre Beobachtung zu störend.

Wie gelang Ihnen dann der entscheidende Schritt zu den Sternen?

Durch Technik und Ausdauer. Wir bauten bessere Detektoren, suchten uns die besten Teleskopstandorte und begannen, die Störung durch die Erdatmosphäre mathematisch zu korrigieren. Die ESO hat ja in Chile einen wirklich absolut fantastischen Standplatz, und dort konnten wir also arbeiten. Aber es war ein relativ kleines Teleskop mit nur 3,5 Metern Durchmesser. Was heute selbstverständlich klingt – adaptive Optik, Laserleitsterne, Interferometrie –, war damals absolutes Neuland. Heutzutage benutzen wir nicht mehr nur ein Teleskop, sondern alle vier Acht-Meter-Teleskope der ESO. Und damit hat man eine räumliche Auflösung, die ist unglaublich gut: etwas mehr als tausendmal besser als unsere ersten Versuche.

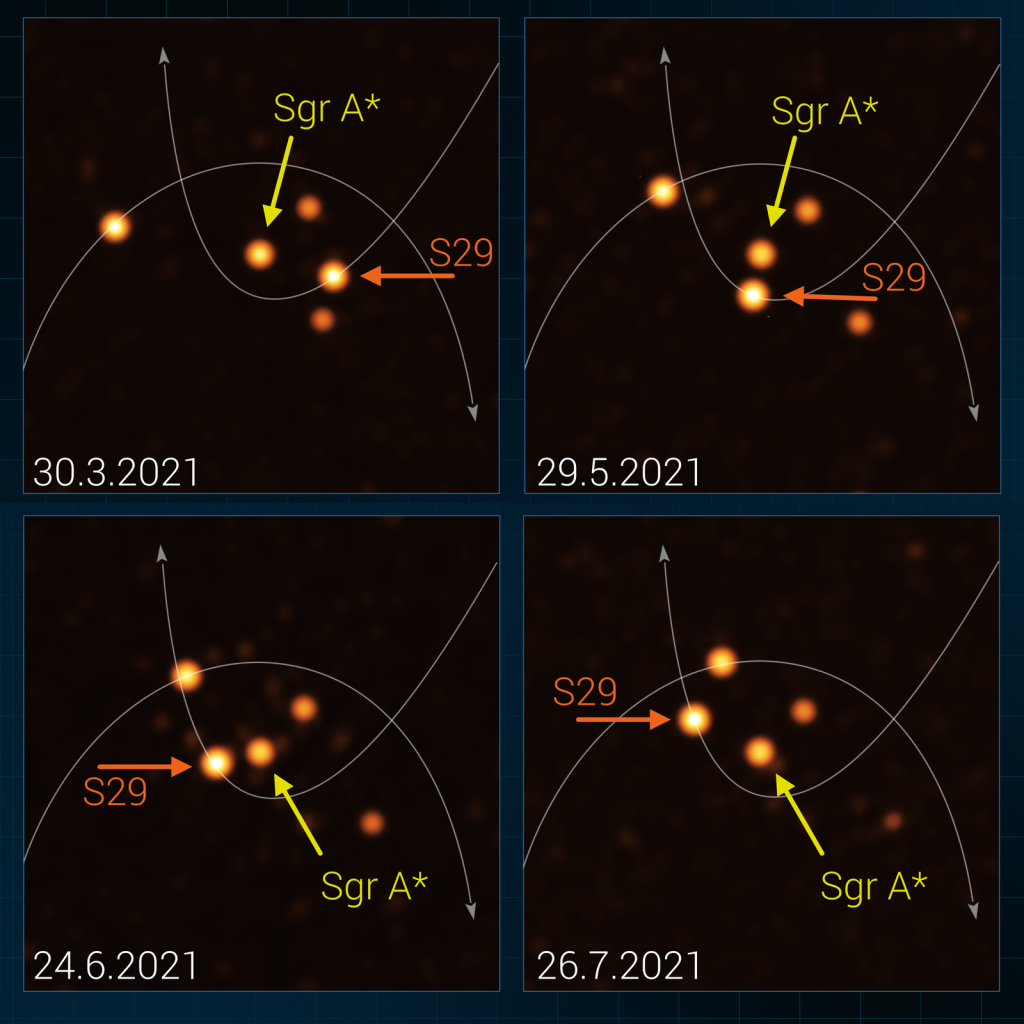

Nach einigen Jahren gelang es uns, einzelne Sterne im Zentrum der Milchstraße aufzuspüren und ihre Bewegung über die Zeit – also über Monate und Jahre – zu verfolgen. Als wir sahen, dass sich manche mit bis zu 1000 km/s bewegen, war das ein Schlüsselmoment.

Was bedeutete dieser Befund?

Geschwindigkeiten dieser Größenordnung und Bahnen, die in wenigen Jahrzehnten einmal um das Zentrum führen – das lässt kaum Raum für alternative Erklärungen. Eine Masse von vier Millionen Sonnenmassen, konzentriert in ein Volumen kleiner als unser Sonnensystem. Sterne kann man nicht magnetisch beschleunigen, sie gehorchen nur der Gravitation. Das war der erste eindeutige Hinweis auf ein Schwarzes Loch.

Und dann waren Sie nicht mehr die einzige Gruppe, die daran arbeitete …

Ja, dann stieg da die Gruppe von Andrea Ghez in Kalifornien ein. Die hatten dann den Vorteil, dass sie das große Keck-Teleskop hatten, mit dem sie dann innerhalb von wenigen Jahren unsere Sachen bestätigen konnten. Zwei Teams, zwei Methoden, zwei Kontinente. Und doch kamen wir zu denselben Ergebnissen. Das machte die Resultate belastbar. Und es hat sicher dazu beigetragen, dass die Community Schritt für Schritt akzeptierte, dass wir es tatsächlich mit einem Schwarzen Loch zu tun haben.

Heute messen Sie sogar relativistische Effekte, die direkt aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie folgen. Können Sie das erklären?

Ein Schwarzes Loch verzerrt die Raumzeit. Die Gravitationsrotverschiebung etwa bedeutet: Licht wird beim Aufsteigen aus dem Gravitationsfeld energieärmer. Das heißt, die Lage der Spektrallinien eines Sterns verschiebt sich zu längeren Wellenlängen, wenn er nähe an einem Schwarzen Loch ist. Die Schwarzschild-Präzession ist die Drehung der Sternbahn – ähnlich wie beim Merkur im Sonnensystem, nur um ein Vielfaches stärker. Die Sterne beschreiben also keine immer wiederkehrenden Ellipsenbahnen, die Lage der Ellipse verdreht sich bei jeder Umkreisung ein wenig. Wir haben diese beiden Effekte inzwischen gemessen. Und wir arbeiten daran, damit den Spin des Schwarzen Lochs nachzuweisen – also die Rotation des Schwarzen Lochs, die die Raumzeit mitzieht. Das wäre ein Test des sogenannten „No-Hair-Theorems“: Ein Schwarzes Loch wird danach nur durch seine Masse und seinen Drehimpuls beschrieben und durch nichts Weiteres.

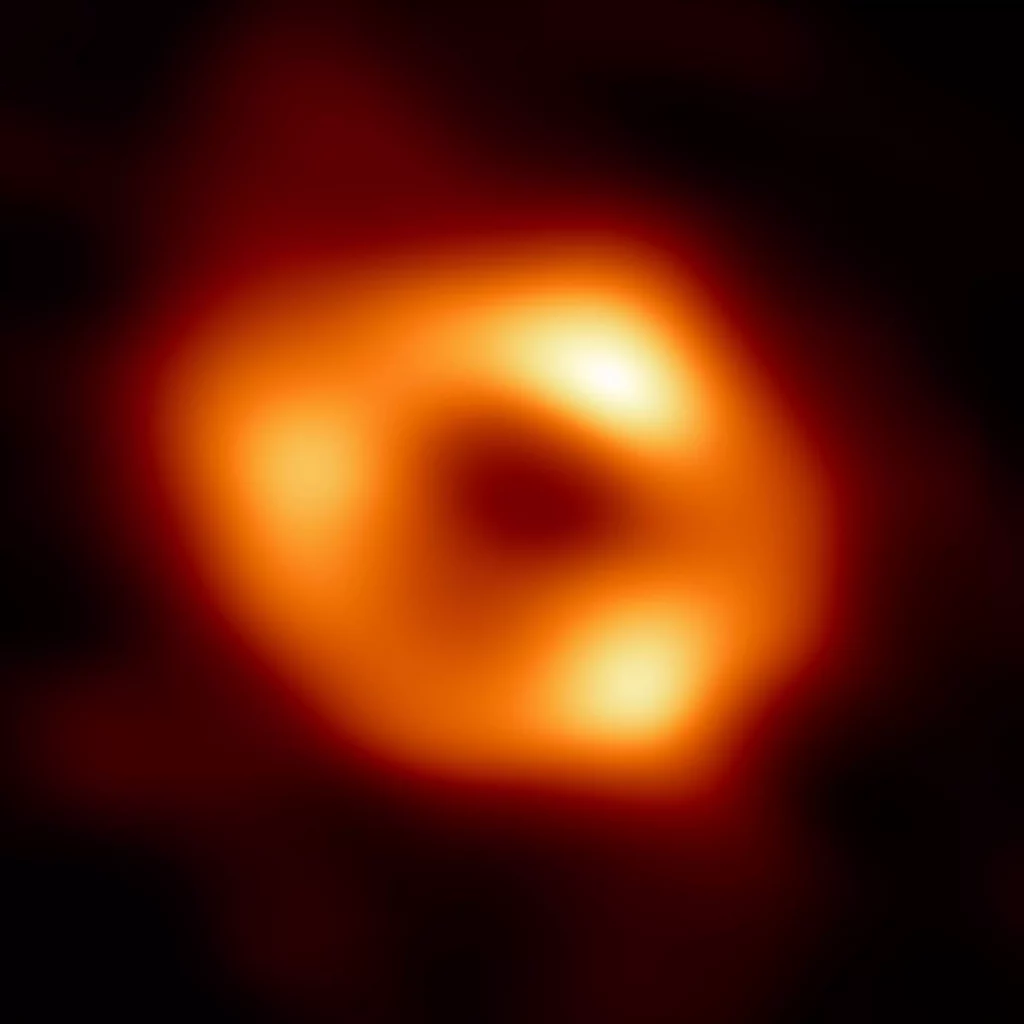

Das Event Horizon Telescope (EHT) hat ein Bild des „Schattens“ des Schwarzen Lochs geliefert. Wie ordnen Sie das ein?

Das EHT misst Radiostrahlung mit einer Art erdgroßem Teleskop. Wenn Licht am Ereignishorizont vorbeistreift, wird es stark abgelenkt. Dadurch entsteht ein dunkler Bereich – der Schatten – dessen Größe direkt von der Masse abhängt. Und diese Größe stimmt hervorragend mit unseren dynamischen Messungen überein. Das ist eine wunderbare Bestätigung. Gleichzeitig bleibt die Technik herausfordernd.

Außerdem sieht man die Effekte nahe am Ereignishorizont nicht ganz genau, weil das Plasma dort in wenigen Sekunden variabel ist. Es braucht nämlich etwa zehn bis zwanzig Sekunden, um das Schwarze Loch zu umrunden. Bisher muss für das Bild aber über eine ganze Nacht gemittelt werden. Das Bild ist gewissermaßen eine Langzeitbelichtung.

Blicken wir in die Zukunft. Mit LISA soll ein Gravitationswellen-Detektor im Weltraum platziert werden. Warum ist das so wichtig?

Bodenbasierte Gravitationswellendetektoren können nur die Verschmelzung kleiner Schwarzer Löcher beobachten – also Objekte mit zehn bis sechzig Sonnenmassen. Supermassereiche Schwarze Löcher wie das im Zentrum der Milchstraße erzeugen viel tieferfrequente Gravitationswellen. Um diese zu messen, braucht man Detektor-Kantenlängen von Millionen Kilometern – und das geht nur im All. LISA könnte über Jahre hinweg verfolgen, wie ein kleines Schwarzes Loch spiralförmig in das große hinein fällt. Das wäre ein direkter Blick in die Raumzeit nahe des Ereignishorizonts – absolut einzigartig. Dazu wäre es wichtig, dass wirklich alle drei geplanten LISA-Satelliten gebaut werden und nicht etwa politisch motivierte Kürzungen der Trump-Regierung bei der NASA den Bau des Dritten und damit das Projekt in Frage stellen.

Kommen wir zu einem persönlichen Moment: dem Nobelpreis. Wo waren Sie, als der Anruf aus Stockholm kam?

Wir wussten seit über einem Jahrzehnt, dass unsere Arbeiten immer wieder für den Preis diskutiert worden waren. Andrea Ghez und ich hatten 2012 sogar den schwedischen Crafoord-Preis bekommen – eine Art Vorzimmer des Nobelpreises für Felder, die keinen eigenen Nobelpreis haben. Mitglieder des Nobelkomitees sagten am Rande der Preisverleihung damals zu mir: „Wenn noch etwas Wichtiges passiert, schauen wir erneut hin.“ Aber ich habe nicht damit gerechnet. Und als der Anruf 2020 kam, war der Rummel unglaublich. Ich war überrascht – und sehr dankbar.

Wie hat der Preis Ihre Wahrnehmung der eigenen Forschung verändert?

Vielleicht weniger, als man denkt. Der Nobelpreis würdigt ein Ergebnis – aber dieses Ergebnis ist das Ende eines sehr langen Weges. Was für mich zählt, ist die Zusammenarbeit in der Gruppe, die Beharrlichkeit über Jahrzehnte und die wissenschaftliche Neugier. Der Preis ist ein Geschenk, aber die eigentliche Freude kommt aus der Forschung selbst.

Sie hatten Ihre Mentoren erwähnt, die einen Einfluss auf Ihre Karriere hatten. Was würden Sie jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heute mitgeben?

Erstens: Sucht euch gute Mentoren. Menschen, die euch Freiraum geben und trotzdem fordern.

Zweitens: Habt Mut, neue Wege zu gehen. Charles Townes sagte einmal zu mir: „Wenn du in einem bisher unbekannten Wald forschst und es plötzlich hinter dir knackt, sind es die Kollegen, die dir folgen. Dann ist es Zeit, einen neuen Wald zu betreten.“ Das ist ein wunderbares Bild: Wissenschaft lebt vom Entdecken, nicht vom Verwalten.

Und drittens: Geduld. Forschung braucht langen Atem. Manche Projekte dauern Jahre, manche Jahrzehnte. Wenn man früh lernt, dranzubleiben, dann stellt sich irgendwann der Moment ein, an dem man tatsächlich etwas grundlegend Neues versteht.

Herr Genzel, vielen Dank für das Gespräch.

Weitere Informationen

Das Gespräch mit Reinhard Genzel wurde im November 2025 geführt.

Kolophon

ist Astrophysiker und freier Wissenschaftskommunikator. Seit 2018 ist er Redakteur bei Einstein Online.

Zitierung

Zu zitieren als:

Jens Kube, “Der lange Weg ins Zentrum unserer Galaxie” in: Einstein Online Band (2025), 16-1102